- ホーム

- ›

- REPORT-レポート

- ›

- 1/19 文学・歴史セミナー〈方言「ン」はなぜここに ー富士川舟運が運んだことばを考えるー〉大西拓一郎氏

REPORT-レポート

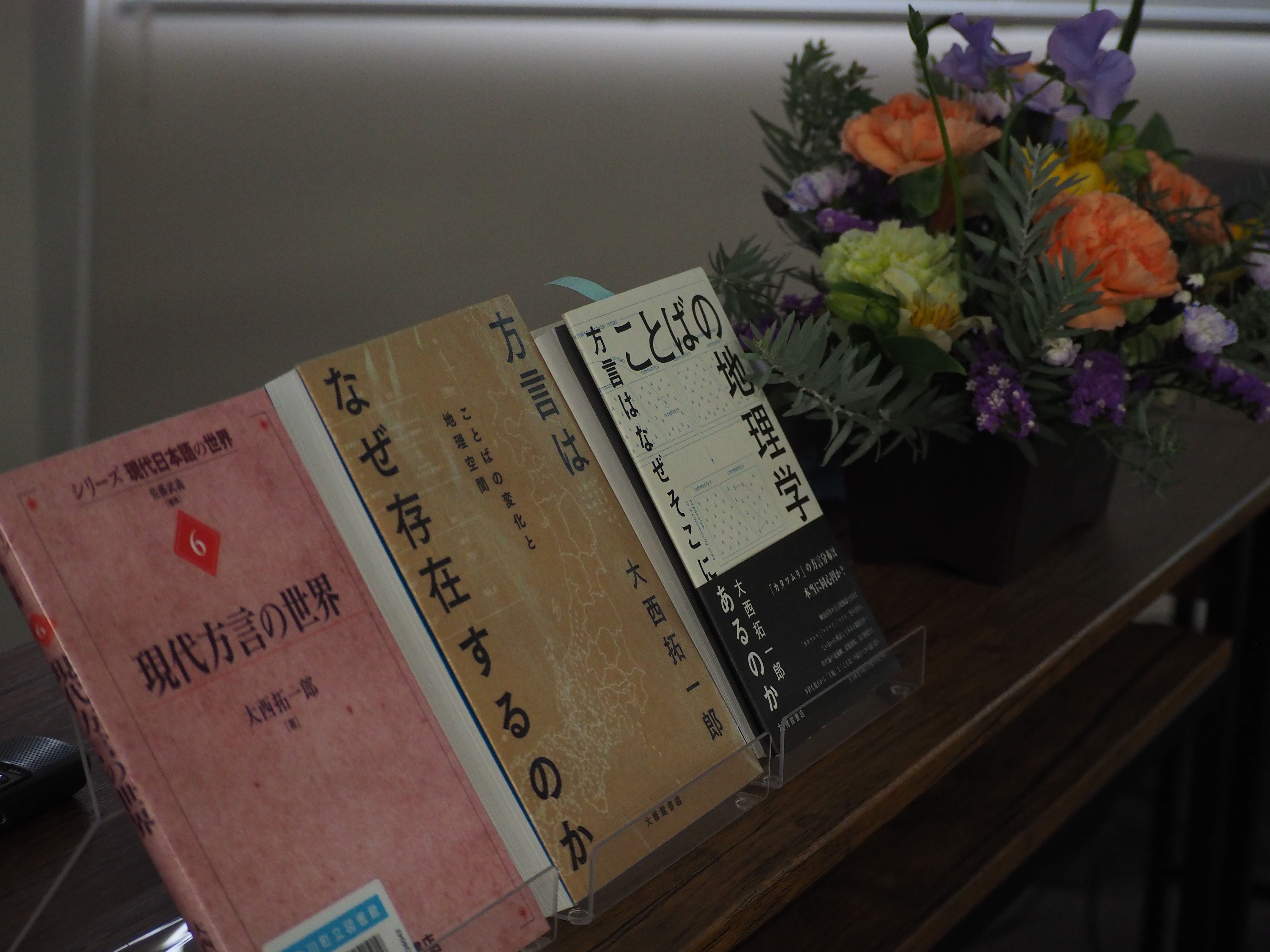

1/19 文学・歴史セミナー〈方言「ン」はなぜここに ー富士川舟運が運んだことばを考えるー〉大西拓一郎氏

方言「ン」はなぜここに -富士川舟運が運んだことばを考える-

本年度より始まりました「文学・歴史セミナー」の第1弾が、1月19日(日)に開催されました。ご登壇いただいたのは、言語学者の大西拓一郎氏(国立国語研究所 教授)です。

今回、「言葉」という身近なものから、富士川舟運を切り取ってくださった、これまでにない講演会となりました。その一部をお届けします。

方言とは

今日は、方言の「ン」について、それから富士川舟運ついての話です。まず、この話をする前に、前提となる方言と方言地図についてお話しします。

方言とはいったい何かですけれども、例えば、「明日は雨だろう」と言うときに、「明日は雨ずら」と言う。そんなふうに同じ日本語だけれども、場所によって言葉の違いがあったりします。明日は「雨だろう」と言うところもあれば、山梨県の辺りにくると「ズラ」と言う。長野県に入っても「ズラ」と言います。けれども、関西の方に行ったら「ダロウ」も「ズラ」も言わなくて、「ヤロウ」と言うわけです。「明日雨やろう」と。そんなふうに場所によって違う。こういう場所による言葉の違いを方言と言っているわけです。

そのような場所による違いがあるわけですから、方言を考える上ではそれがどこで使われているのかということがどうしても欠かせません。

地図について

場所は地図にすると非常にわかりやすく、視覚的に表すことができます。方言の分布を表す地図は、方言地図や言語地図のように呼ばれます。

地図というのは大きく二つ、一般図と主題図に分類されます。一般図は、国土地理院の地図や道路地図などを指し、特定の目的によらないで作られた地図のことです。地図記号は規則化されています。

それに対して、主題図というのは、特定の目的に従って作られているような地図です。例えば、感染症の都道府県別感染者数を表したものや、災害が起こりやすい場所の地図などです。方言地図も主題図です。主題図で使用される記号には一般則はなく、地図の作成者がそれぞれの意図のもと使用しています。

方言地図

国立国語研究所は、全国的な地図を2種類作ってきました。一つ目は、『日本言語地図』で、6巻300枚の地図で構成され、単語をどのように言うかを中心とした地図で、調査時期は大体1960年代、調査地点は全国2400地点です。例えば、「つらら」を見てみると、様々な言い方があることがわかります。

もう一つの『方言文法全国地図』は、6巻350枚で構成され、文法に関して扱っています。調査期間は大体1980年前後、調査地点は807地点です。例えば、「高くなる」というときの「タカク」。東の方は「タカク」、西の方は「タコウ」です。

これらの地図は、現在は国立国語研究所のウェブサイトで閲覧できるようになっています。

方言分布の変化

21世紀に再び全国的な方言の地図、『新日本言語地図』を作りました。1冊、地図150枚で構成されています。主な目的は、『日本言語地図』、『方言文法全国地図』から半世紀経った現在との経年的な比較です。

例えば、「つらら」を比較すると、実はあまり変化が起きていません。一方で、打ち消しの過去形「ナカッタ」は結構大きな変化が起きています。このように、あまり変化を起こさないケースもあれば、結構な広い範囲で変化を起こすというケースもあります。

方言の境界線

日本で最初に作られた方言地図は、国語調査委員会の『口語法分布図』と『音韻分布図』です。義務教育の教科書を作成するにあたり、使用する言葉を定めるために全国的な調査を行いました。この地図からも東西の違いが見られます。東と西の言葉の違いは、万葉集の時代から意識されています。けれども、その境目どこかはわかりませんでした。この『口語法分布図』が作られて、明らかにこの辺で線が引けそうだ、東と西の違いはこの辺だということがここで初めてわかります。

地域の方言地図

日本では全国の方言地図以外に、狭い地域の方言地図も作られています。「言語地図データベース」というキーワードで検索すると、山梨もいくつかありますので、ご覧いただければと思います。

分布の表現

方言の分布を地図に表す場合には、塗り潰し法や記号法などがありますが、日本では主に記号法が使われています。様々な語形を、記号に置き換えることで、捉えやすくなります。

方言分布の東西対立

たくさん言語地図がありますが、1枚1枚の分布の様子というのはそれぞれ違います。ですが、よくよく見ると類型が見出せます。類型の一つが、東西対立と呼ばれるものです。その典型が、動詞の打消し「ナイ」の分布です。東は「ナイ」、西は「ン」という形で、くっきりとわかれています。

それから、東西対決の他にも、東京都だけ周りの東日本と違うパターンを示すことが時々あります。これは、江戸の町が作られるときの言葉の作られ方と関係あるのではないかと言われています。

東西の境界線の位置

では、東西の境はどの辺にあるのか。

牛山初男(うしやまはつお)という方が1950年代の初頭に東西の境界線の調査をしました。この方は、高等学校の先生をされながら、地域の中で研究を実践した市井の研究者です。調査目的は、20世紀の初頭に全国を調べた『口語法分布図』の結果、東日本の言葉を義務教育で使うことになった、そこから半世紀経ち、方言の境界の位置が動いたのではないかです。結論は、境界線は動きませんでした。それでは、境界線はどの辺にあるのか。「行かない」と「行かん」の境界線がありますが、牛山先生の地図では山梨県の甲府の辺りに来ています。つまり、「ン」は山梨県の方まで入り込んでいます。

ところが、他の研究者たちの境界線はもっと西にひかれています。しかし、実は『口語法分布図』の中の「ナイ」と「ン」は、実は「ン」が山梨県にあります。あるのだけれども、境界線を引こうと思ったら、山梨県だけ飛び出していて、なんか妙だということで無視してしまう。けれども、『方言文法全国地図』1980年代の調査結果では、牛山先生の結果と変わっていません。いろんな研究者にとっては何だか邪魔ですが、やはり甲府盆地には「ン」があります。

甲府盆地の「ン」

山梨県の「ン」は、一見すると長野県や静岡県と連続しているようにも見えますが、間に南アルプスが存在していますので、実はかなり間が隔てられていると考えた方がいい。そして、甲府盆地の「ン」は富士川の水系に重なり、並ぶような形で分布していることがわかります。さらに、周辺は東日本の「ナイ」、そして東日本の非常に古い形「ノー」に囲まれ、完全に孤立していることがわかります。

なぜ、ここにだけ「ン」という西日本の形があるのか。これがまさに今日のお話のテーマになってきますけれども、おそらく富士川舟運、舟による交易交流、と関係するのだろうと考えます。

塩の道 富士川舟運

日本では、塩は沿岸部から内陸部に運ばれます。富士川は、江戸時代の初期、慶長12年に、角倉了以の指導のもとで改修されて、甲府盆地と太平洋を繋ぐ水路、塩の道として重要な役割を果たすようになりました。

では、塩はどこから来るか。富士川は静岡県の方に流れていますが、ここで作った塩が運ばれるかというと違い、伯方の塩のように瀬戸内の方から運ばれてきます。川を通って一気に運びますから、間を飛ばして西日本の人と甲府盆地の人の間で交流が生まれます。ですから、この間にあたる下流部は東日本の形でもよいわけです。甲府盆地の人たちと瀬戸内の方から塩を運んできた人たちの間で川を通した交流が生まれて、西日本の「ン」という形が入り込んだと考えられます。

文法的なもので置き換えるのは難しそうに見えますが、実は「ナイ」と「ン」は、ほぼ「ナイ」を「ン」に置き換えるだけで、「ン」にできてしまいます。

それから、江戸時代に富士川舟運ができることによって、「ン」という形が入ってきたわけですから、おそらく江戸時代前までは「ン」の形は、山梨にはなかっただろうと思われます。

「ン」の東西境界線は現在も変わらない

牛山初男さんが、境界線が動かないことを解明したのは、1953年の「語法上より見たる東西方言の境界線について」という論文ですが、1980年代の『方言文法全国地図』を見ても、「ナイ」、「ン」はほとんど変わりません。2010年代に調査した結果を『新日本言語地図』で見ると甲府盆地ではやはり「ン」です。ですから、江戸時代に西日本から、おそらく富士川の舟運を通して入ってきた形、それが今に受け継がれている形だというふうに考えられます。

今日は「ナイ」、「ン」に注目して、これがおそらく西日本との交流を通して新しくこの地方に入ってきた形。だからこそ非常に特異な分布を示しているだろうということについてお話させていただきました。

ご清聴いただきありがとうございます。

質疑応答

Q.関西弁とはどの辺りの言葉を指すのか?大阪府と京都府で違いはあるのか?

A.関西弁や関西はとても曖昧な区分です。関西や関西弁とはどこを指すのかを、方言研究者に聞いても割と曖昧です。何となくあの辺りという感じです。

京都府と大阪府の違いは確かにいくつかあります。例えば、「行かない」を京都府が「行かへん」、大阪府が「行けへん」と言う。敬語の「お行きになる」を京都府が「行かはる」、大阪府が「行きはる」と言う。こういった違いがありますが、ではそれは大阪府と京都府の間のどの辺が境界線になるのかというと、明確な境界線が出てこないわけです。

Q.方言よりもむしろイントネーションが気になるが、方言との関わり合いはあるのか?

A.イントネーションは、定義によっても違ってきます。例えば、空から降ってくるのを「ア(●)メ」と言ったり「アメ(●)」と言ったりします。これをアクセントといいます。西日本の方だと「アメ(●)」ですが、多分この辺では「ア(●)メ」と言うのではないでしょうか。そういう違いがあります。「

疑問文を言うときに、後ろを上げるのか下げるのか。「明日行かない⤴」とあげるのか、「明日行かない→」とあげないのか。こちらがイントネーションです。疑問文のときに上げるのが普通じゃないかと思っていたら、上げなくても疑問文を普通に表現できるということがあります。当然上げると思っていたら、地方によってはあげなかったりします。そうすると、疑問文で言っているつもりが、別の地方の人は疑問文ではないから「明日行かない」と言っていると思っていたら、実は「行かないのか」と聞いていたといったことが起こるわけです。こういったことで意思疎通がうまくいかないこともあります。

Q.東西の言葉の違いが古い時代からあったというが、その違いがなぜできたのか?

A.何故なのかは、わかりません。日本語ができる相当古い時期にさかのぼるような、何か違いがあるのではないかとも言われていまして。確かにそうかもしれないです。上代から既に違うということは、認識されています。けれども、それ以前は文献すら残ってないためわかりません。しかもですね、この違いはなかなか消えない。未だに違うわけですよ。東日本は「ナイ」、西日本は「ン」と言っているわけです。東日本と西日本、例えば、東京都と大阪府の交流が少ないかと言ったら、そんなことはありません。すごく交流があるはずなのに、全然この違いが消えません。言葉の違いというのは、単に交流があれば一緒になるかというと必ずしもそうではない。甲府盆地に「ン」が入っていた、これは多分非常にレアなケースです。人間が生きていく上で欠かすことができない塩が運ばれてきたというのは、甲府盆地の人にとっては、とても喜ばしい、そういう交流だったのではないか。それぐらいの交流があって、やっと西日本の形が入ってきたのでしょう。

話を先ほどの話に戻ると、未だに解明されていません。しかも簡単には消えません。

Q.言葉の東西の境界線がちょうどフォッサマグナに線が入っているが、列島ができた歴史が関わっているのか?

A.その頃に、人が住んでいたのかどうかもよくわからないため、簡単には言えません。言葉の違いの起源は、やはりわからない。昔がどうだったのかは、例えば骨や石器、土器などであれば、物として残っているため手がかりになります。けれども、言葉は書いたものがあれば残りますが、そうではない限りは残りません。何か違う、でも証明しようとすると、なかなか難しいです。

Q.40代だが、仕事や自治会の同世代の人との会話で甲州弁を全く聞かず、危機感を感じている。だんだんと使う人が少なくなり、消えてしまうものがあるのか。また、甲州弁を大事にしていきたいが、維持していくにはどうしたらよいか?

A.意外に地域の言葉が根強く頭の中にあったりすることが考えられます。20代ぐらいまでは、外に行って地域とのかかわりが薄かった人が、30代40代になって子どもの活動などもあって、地域社会の中で生きていく。そうするとどうしても地域社会と繋がりを持たざるを得なくなってくる。そうすると、実はそれまであまり使ってなかった人が、使い出すというのがあるみたいです。つまり、もともと頭の中に入っている言葉が活性化してくるわけです。ちゃんと証明しているわけではないのですけども、そういったことがありそうだなという感じで見てはいます。

ですので、自分は使えるという方はどんどん使っていくとよい。そして使っていないみたいに見える人たちも実は頭の中に、インプットされている可能性がありますから、使おうと思えば使える可能性があります。そうすると、地域に入って使うようになったら、また次の世代に継承していく契機になります。ぜひそういうのをうまく活用されていったらというふうに思います。ぜひ甲州弁を次世代に繋げていってください。

Q.東京都の中でも言葉の違い、分布図があるのか?

A.東京都言語地図というのがあります。東京都では多摩地方ことを都下と呼びますが、都下と23区内の違いがあったりします。東側の方と西側の方の違いも、地図で出てきます。それから、そういう中に、いかにも関東的な要素が強くあったり、実は都内に西日本の形が紛れ込んでいたりとか、そういったことも見られますね。