- ホーム

- ›

- REPORT-レポート

- ›

- 1/27 読み聞かせ講座〈子どもと楽しむ絵本の世界〉馬場由美氏

REPORT-レポート

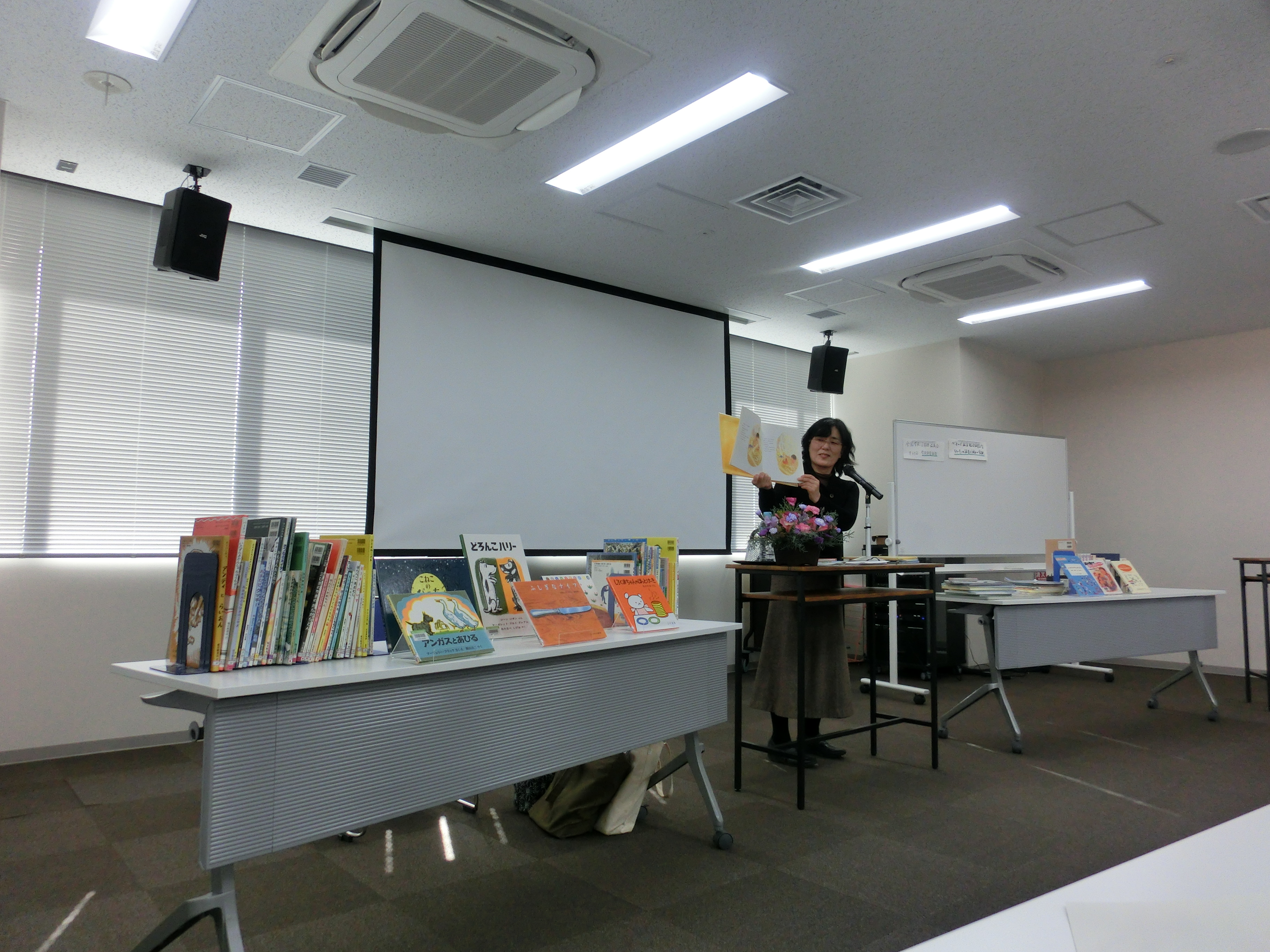

1/27 読み聞かせ講座〈子どもと楽しむ絵本の世界〉馬場由美氏

2025年1月27日に、子どもの読書応援事業として〈子どもと楽しむ絵本の世界〉と題して、NPO法人 山梨子ども図書館理事の馬場由美さんをお招きして読み聞かせ講座を開催しました。子どもに本を届ける人たちに向けて、わかりやすく充実した講座となりました。その一部をご紹介いたします。

子どもの読書環境について調査結果から

全国学校図書館協議会が「子どもたちの読書調査」として昨年の5月を対象に行った結果がまとめられています。雑誌「学校図書館」2024年11月号またはネットで調査結果が詳しく載っておりますのでご覧ください。1994年から2024年までの20年間を見ると、5月1ヶ月間の平均読書冊数で小学生は右肩上がりで、中学生は上下を繰り返して去年は減少、高校生も同様に昨年は減少しています。不読者(1冊も読まなかった)については、高校生は斜め右肩下がりで、不読者はだんだん減ってきているように見えますが、昨年は少し増加、小中学生も少し増加の状況です。

ベネッセ教育研究所と東京大学の共同調査で、読書時間について2015年から7年間継続調査をし、一昨年の結果では、子どもの半分が読書時間が0分であり、年齢が高くなればなるほど、読む時間がなくなっているという結果が出ていますが、高校生は読書時間が少し上がっています。これは、スマホや携帯を使っている時間(本を読む時間ではなく)、機器を使う時間に関して、抜き出てスマホ・ケータイ見る時間が長い時間になっていることも関係していて、調査にはネットで見たとかスマホで読んだとかが若干入ってきているのではと思われます。ただゲームの時間はそんなに変わっていない。また、考察では、入学前に「読み聞かせ」をしてもらった子どもは、その後の読書時間が最も長いという結果があり、やはり「読み聞かせ」はどうも早いうちにやっておくと効果があるということが、ベネッセの調査から出ているようです。

子どもたちの環境というのは、この10年20年で激しく変わってきていますが、そこに我々もついていかないと時代遅れになる可能性があります。また、子どもたちに実体験がないというのは、この何十年言われているところです。私は、ボーイスカウトにも関わっていてその野外活動の中でも、子どもたちの外での遊び方が下手くそになってきたというのを肌で感じます。走ることが下手だったり、キャンプに来たのにお父さんお母さんが、ハサミを使うのが危ないから、火を使うのは危ないからと、子どもたちには何もやらせてくれなかったというような話も聞きます。では、子どもの実体験がないと言われているのに、なぜ本を読むのという話になります。そこを今日お話していきます。

子どもの読書

なぜ本を読むの?なぜ読んでほしいの?

皆さんはなぜ本を読んであげたいのでしょうか?読んでいる自分が楽しいというのもあるかもしれませんが、親が望むのは、子どもたちの成長です。立派な社会人になってほしいという子どもの成長の一手段として、この絵本を選んでいるのではないかと思います。

読書の効果

〈経験の補完〉子どもには経験値がないので、代わりに本で経験してもらおうということです。

『もりのなか』(マリー・ホール・エッツ文絵 福音館書店)

例えば、「今夜冒険に出かけます」といって冒険に行ける子どもたちはそうそういませんし「森に出かけます。」と出かけられません。「ぼうしをかぶり、新しいラッパを持って出かけます。森の中でいろいろな動物たちに会います。ライオンやゾウと遊んで、そして無事に帰っていきます。」この本の中だからこそできる経験、世界一周旅行だって本の中ならできます。こういうところで経験が補完されていきます。

『たんぽぽ』(平山和子文・絵 福音館書店)

科学の本です。私たちが目にしてるたんぽぽは地面の上だけですが、根の方はさすがに地面を掘るわけにいきません。タンポポの根っこは長~いんだよということが本の中だからこそ教えられる。経験を補っていくために、非常に役に立ちます。

〈想像力〉

『おふろだいすき』(松岡享子作 林明子絵 福音館書店)

男の子がお風呂に1人で入ります。そのち、かめは出てくるわ、ペンギンは出てくるわといろんなものが出てきて、一緒に遊びます。大きなくじらまで出てくるんですが、最後にはお母さんにバスタオルで迎えられるというおはなしです。こんなふうに自分の中で想像しながら、生活を送れることの手助けになっていくということで、この本を紹介しました。息子が小さいときのことです。私がご飯作っているとき、まだ字が読めない年の頃だったと思うのですが、一人でじっとこの絵本をすごく楽しそうに見ていました。何度か読んであげてストーリーはわかっていて、絵を見てこの絵本の世界を1人で楽しんでいたと思います。

『てぶくろ』(エウゲーニー・M・ラチョフ絵 うちだりさこ訳 福音館書店)

おじいさんが森の中で手袋を落としてしまいました。そこにネズミがやってきて、おうちにしましょうと。はしごもできたり。そこにまた、カエルやウサギが来たり、キツネが来たりとどんどん住人が増えます。最後にはくまがやってきて、さすがに入れないよってことになる。はしごがかかったり知らぬ間に高床式になってたり。ちっちゃいところにみんな入って、ありえないですね。これこそ想像力です。

〈知識の増加〉困ったとき、本はちゃんとその答えを出してくれます。

『きこりとおおかみ』(山口智子再話 堀内誠一画 福音館書店)

ある日、きこりの夫婦の家をおおかみが覗きに来ます。夫婦は一生懸命スープ作ろうと思っていたので気がつかなくて。ふと見ると、おおかみが2人をたべようとしています。きこりの夫婦は機転を利かせ、熱いスープをおおかみの頭の上にかけたので、おおかみは逃げました。また、きこりが森の中でおおかみに遭い、木の上に登って逃げます。どんどん木に登って・・・。困難なときを解決し、解決できてよかったというところを学ぶこともできます。

『チムとゆうかんなせんちょうさん』(エドワード・アーディゾーニ作絵 せたていじ訳 福音館書店)

これは海の話で、船長さんと一緒に船出をしたチムがどうやってさまざまな困難を乗り越えたかという成長物語でもあります。これも読んであげることで、子どもたちはこうやって頑張ればいいんだという気持ちにも繋がっていくのかと思います。

〈言葉の獲得・聞く耳の発達〉

今、SNSが発達して、連絡も簡単な言葉で済ますことがあります。そういう意味じゃなかったのに、そんなこと言ってないのにということありませんか。つい2.3日前、ボーイスカウトの大学生に催しの連絡をLINEで流したところ、リアクションといって、見たよっていうようなマークを彼がつけたのですが、それがイベントの申し込みだったという事がありました。若者と我々の認識がずれているのか、彼が単純に社会性がなかったのか、そこは定かではないですが、若者や子どもたちの言語力というのが落ちてきているというのは感じます。結局のところ、社会で通用するものは言葉ですので、その言葉を育んでいくものは、やはり本ではないでしょうか。

読書の楽しみと学習としての読書

先ほどの読書調査の中でも、本自体はすごく好きだし、本を読むことは大切だと思っている子たちが多かったです。しかし、子どもたちが思っている「楽しい」と、大人が思っている子どもに本を読んでほしいという「思い」が微妙にちょっとずれているんじゃないかなと思うところもあります。我々がついやってしまいがちなのは、「この本を読むと、船のことがよくわかるから、あなたにとってためになるから読みなさい。」これじゃ楽しくないですよね。これがためになるとか、ここの役に立つよっていう大人の意図というのは、子どもたちにばれるんです。その教育的効果はまずは裏において、本の楽しさを伝えてほしいと思います。

『ちょっとだけ』(瀧村有子作 鈴木永子絵 福音館書店)

なっちゃんという女の子の家に、赤ちゃんが産まれました。お母さんは忙しいので、なっちゃんがいろんなことを頼んでも、「ちょっと待ってね」といつも待たされてしまいますが、なっちゃんは一人ですごく頑張ります。最後はお母さんに褒めてもらえてギュッと抱っこしてもらえるのですが、これでいいのかな?と思います。もし自分が子どもなら、ずっと我慢しなきゃいけないのと思うことはつらくないでしょうか。お母さんの立場から見たら、こんないい子はいないです。でもそれを子どもに強いてはいけないのではというところがあるので、この本をすすめるのは、場所を考えた方がいいと思います。お母さんたちに「こんなに子どもは我慢しているんですよ」と知らせするには良い手段になると思いますが、子ども自身にこれを読んであげるのは、どうなのかなと思います。

良い絵本って何?

「この本はかわいいから選びました。」と聞くことがあります。かわいいだけでいいのでしょうか?困難を乗り越える力とか、想像力というのは、かわいいだけでは子どもたちには培われていかないと思います。子どもたちは本当に細かいところまで見ていますので、きちんと物語っているもの、子どもたちの見る力と読み取る力に応えるような本を選んでいきたいです。

福音館書店リーフレット『絵本の与えかた』

この冊子は福音館書店が出していましたが、今は福音館書店のHPからのみ見ることができます。福音館書店を児童書出版社として大きくした松居直さんが書かれたもので松居さんは亡くなりましたが、未だに大事な言葉として残っています。

〈絵本は大人が子どもに読んであげるもの〉まだ字が読めない子が多いわけですから、絵本は自分で読むための本ではなく、大人が読んであげる本なのです。読んでもらうことで面白さ、楽しさを知らせてあげる、それが本好きになるきっかけになります。

〈絵本は豊かな“ことば”の宝庫〉読み聞かせは、子どもが読み手をとおして言葉を聞くことで覚える場所となります。絵本にはそのための豊かなことばがあります。

〈見た眼のきれいさでは決めらない〉前述の『もりのなか』は白黒で地味な本ですが、子どもたちはすごく好きです。見た目の派手さやかわいさではなく、子どもたちに物語を伝えるといういい絵をぜひ選んでほしいです。

『どろんこハリー』(ジーン・ジオン文 マーガレット・ブロイ・グレアム絵 わたなべしげお訳 福音館書店)

この本も3色しか使ってませんが、すごく子どもたちに物語を伝えてくれる本です。

よい絵本の条件 『絵本の与え方』(渡辺茂男著 日本エディタースクール出版部)より

〈一つの意図が一冊にゆきわたったもの〉

1冊で完結するほうがわかりやすい

〈芸術的にすぐれた絵〉

絵本は絵を鑑賞するわけではないので、あくまで物語と一緒になって、物語を助けていくものです。

〈すぐれたことば・文章・物語〉

わざわざ変な幼児語を使ったり、ギャーとかグワーっという濁点が多い言葉ではなく、きちんとした言葉を使ってほしいと思います。また、昔話を勝手に変えてしまっているものもあります。昔話の白雪姫は3回殺されそうになっているが、殺される回数が違ったり、また内容も変わったりしているものもあります。

〈絵と文章が一致したもの〉

絵と文章がお互いに補い合っていなければいけません。例えばソウの話なのにライオンが出てきたとか、昔のお話なのに、現代のスマホが出てきたとか、文と絵が一致しているものを選びます。

〈発達段階に適したもの〉

「ちいちゃいからまだわからないでしょ」といわれたことありますか?子どもはちゃんとわかっています。表現の能力がまだない、語彙力も少ない、言えないだけで結構わかっています。そういう意味で、その子がどれだけわかっているのかということをよく見て、発達段階に適したものなら渡してあげることができると思います。

絵本のすすめ方

〈発達に合ったもの 大人の時間と子どもの時間の違い〉

0歳と1歳では発達が全然違うように、子どもは年齢が小さいほど発達が早いのです。入学した子どもたちにとって、絵本の主人公が幼稚園児だったりすると「僕もう小学生なのに」という気持ちがやっぱり出てしまいます。子どもたちは常に今を生きています。過去の自分、未来の自分という時間が描けないのです。今楽しいと思えるような本をぜひ手渡してあげてほしいと思います。

赤ちゃんは、今ここで遊んでいたと思ったら、違うものの方に行き、集中力がありません。目の前のもの、ここにあるものだけで、外側の広いイメージがなかなかつかめません。また、音にすごく敏感で耳から勉強している時期です。

『じゃあじゃあびりびり』(まついのりこ作絵 偕成社)

「じどうしゃがブーブーブー いぬワンワンワン みずじゃあじゃあじゃあ」とこんな感じで、いろいろな音を楽しむ本なのですが、赤ちゃんにはこれぐらいで十分です。

赤ちゃん絵本といわれるもののいいところは、福音館書店の月刊「こどものとも012」がありますが、厚紙絵本で、角が丸いのでぶつかっても痛くない。それから、投げてもそうそう壊れません。そして次のページが開きやすい。こういうところがすごくよく作られています。2歳、3歳ってなってくると、しゃべることはできなくても言っていることはわかるようになるので、お話の本になってきてもいいのかなと思います。

〈子どもの読書を支える大人の存在〉

10歳くらいになってくると、「僕はこれを読む。私はこれを読む」と個人的な傾向は出てきます。そうしたら、子どもたちと話をして「何が好きなのか?いつもこれ読んでるけど、こういう本もあるよ」というような手渡し方もできます。松居直さんの面白い逸話があります。松居直さんのところに来た保育園幼稚園の先生が、「一寸法師の話をこれからします」と子どもたちに言ったら、「一寸法師ってどんな帽子」と聞かれたそうです。一寸法師と言われても想像つかないと思うので、一寸法師の絵本もありますので、そんな時にも本を選んであげてほしいなと思います。

本を読むことと字を読むことの違い

私が小学校高学年の頃に5歳下のいとこに本を読んであげたら、来ていたおともだちが「ぼくは本が読めるよ、ぼくが読んであげるよ」といって本を読みました。そしたら「む・か・し・む・か・し」とこんな調子です。それが子どもが字を知ってるということであって、本を読むことではないのです。そんな調子で自分ひとりで読みなさいなんて絶対無理です。全然本が楽しくないし。本を嫌いになってしまいます。子どもたちは絵を上手に読み、絵を見ながらイメージを作り、内容を見ていきます。子どもたちに必要なのは、絵が読めることなのです。

息子が小さい頃に、『こぐまちゃんとぼーる』(わかやまけん もりひさし作 わだよしみ作 こぐま社)が大好きだったので、毎日のように「読み聞かせ」をしていました。こぐまちゃんがボールで遊んでいたらボールがどっか行っちゃう。「ないよう、ないよう」ってこぐまちゃんが泣きながらボールを探すんです。最後は牛乳屋さんが届けてくれてよかったね」という話なんですが、一緒に読んでいる息子はこぐまちゃんが泣いてる場面になると、次のページに行こうとするんです。早くこの牛乳屋さんが届けてくれるところに行きたい、早く安心できるところに行きたいという気持ちが子どもなりにあるんだと思いました。

それから、お母さんと一緒に読むことで、ちょっと怖い部分も大丈夫と思えるところもあります。安心した読み手と一緒に読むということも大事だと思います。子どもにとって読んでくれる大人、子どもの読書を支える大人の存在というところは非常に大事になってきます。皆さんもどうですか。自分が小さかった頃、読んでもらった記憶というのはありますか?数ヶ月前、近所のレストランで20歳~25歳くらいの綺麗なお嬢さんが声を掛けてくれて、「昔、学校で読んでくれた方ですよね」と言われました。ちゃんと覚えていてくれて、読み手としてとても嬉しかった出来事です。彼女は何を読んだかは覚えてなかったかもしれないけれども、読んでもらった楽しい記憶が、彼女の中に残っていたと思います。本を読んでもらったことが楽しいと思うことはすごく大事です。

「読み聞かせ」と「自由読書」

自由読書は読みたい本を自分が選んで読んでいくものです。好きな本を持っておいでというと、「ちょっとそれ?」ということもあります。大人がこういうことを勉強していく上で、きちんといいものを子どもに提示してあげたいなと思います。子どもがいいものを選べるように、さりげなく子どもたちが自由に取れるようにあることも大事だと思います。

「読みやすい」ではなくて、読みごたえのある本をすすめる

特に小説は、初めがすごく退屈でそこを超えたら突然なんか楽しくなってくる、そういうこともあります。そこが我慢できる子に育ててあげなきゃいけないですが、できれば我慢しなくていいものを先に出してあげたいと思います。自分たちで吟味をしていかなければいけないと思っています。

本日リストなどでおすすめしている本は、いわゆる定番本という本です。何十年も、それこそ私も生まれる前に出版された本も含めて、長いこと読み継がれてきて、子どもたちにもしっかり読まれているし、読む側にも定評がある本だけを選ばせてもらいました。ただ、定番であるがゆえに残念ながら図書館でも、書庫に入ってしまうことがあります。最近そういえば書架で見かけないなと思うと、書庫に入ってますなんてこともあるので、その度に書庫から出して子どもたちにすすめています。そんなことができるのも、子どもたちに本をすすめてあげる人たちだったり、こうして勉強される方だと思います。

定番の本をすすめていくなかで、子どもたちが物語のなかの困難を体験し解決していく本などを何冊か読んでいくと、「本っていうのは信用していいんだ。大変なことにあうけれども、ちゃんと主人公はそこを解決して終わるんだ」と子どもにとって安心感が出てきます。それは読み手への安心感でもあります。冒険の旅に行って、その後の行方はわかりませんなんていうのもたまにありますが、小さいうちはなるべく避けた方がいいかと思います。

お気に入りは何度でも

ぜひ、飽きるまで読んであげてください。そして何よりも、子どもと一緒に大人も楽しんでください。そして子どもには質問しないでください。「どこが楽しかった?」「このくまちゃんの服かっこいいと思う?」とか。どうぞ子どもたちが自分の中で培っていける、表現できないけれど、その思いをきちんと心の中に描いていかれるようにしてあげてください。そうやっているうちに、自然と子どもたちの方にいい本を選ぶ「カン」ができてくると思います。またわかりにくいところがあれば、ぜひ図書館司書の方に相談してください。みんなプロですから、こういう本を探しているって言えば探してくれますし、これぐらいの段階の子で、こういう子なんですがどうかしらっていうことも、ぜひ図書館司書に相談をしてほしいと思います。

読み聞かせの実践

選書

〈対象年齢・人数・場所・季節を考慮して〉

あくまで「読み聞かせ」の場合です。ご家庭で読む場合はどうぞご自由に読んでください。「読み聞かせ」は、不特定多数の子どもたちに向けて読むわけです。最初からきちんと読んでいかなきゃいけないし、始めたら途中でやめることはできませんので、そういう意味で、対象年齢とか人数や場所、施設などを考慮して本を選んでいきます。

〈本の大きさ、絵と文章〉

絵だけの絵本、字が少ない絵本

『雨、あめ』(ピーター・スピア作 評論社)

雨が降り始めてからずっと、子どもたちが雨の中で遊んでいる様子が物語になっています。最初ポツポツだったのがザーザー降り、風が吹いて雨は止んだり、自然の中でいろんな発見をします。これはちょっと「読み聞かせ」は難しい本ですが、紹介することで、「雨の中で、こんなふうに遊べるんだよ」というように使えます。

『かようびのよる』(デヴィッド・ウイズナー作絵 当麻ゆか訳 徳間書店)

この絵本の表紙の裏にこんなことが書いてあります。「この出来事は、ある火曜日にアメリカのとある町で実際に起こったことです。もしかするとこれからも火曜日の晩にまた不思議なことが起きるかもしれません」何が起きたのかというと・・・。後で見てください。不思議なことが起きます。私が「これは、ある火曜日にアメリカのとある町に実際に起こったことです。」を読むと子どもたちは信じます。ちゃんと6年生でも。「えっ」って全員がいうので、私はそれを自分が面白がりたいので時々使っています。これはメインにする本ではないのですが、導入的に使えたりします。

改編による違い

『とりになったきょうりゅうのはなし』(大島英太郎さく 福音館書店)

恐竜の世界は発見が相次いで、鳥は恐竜の子孫だと最近言われてます。2005年にこの本が〈かがくのとも〉として出されて、ハードカバーが2010年、そして2019年に改訂されました。古い方、新しい方見比べるとちゃんと羽が生えてます。

『せいめいのれきし 地球上にせいめいがうまれたときからいままでのおはなし 改訂版』(バージニア・リー・バートン文絵 いしいももこ訳 まなべまこと監修 岩波書店)

太陽系の惑星は「水金地火木土天海冥」覚えました。今は冥王星が太陽系の惑星ではないと言われています。この『せいめいのれきし』も最初の版には冥王星が記載されていましたが、改訂後は冥王星が惑星から除かれました。科学的なものは敏感に確認をしていただきたいし、図書館の仕事でもあると思います。

大型本『ねずみくんのチョッキ』(なかえよしを作 上野紀子絵 ポプラ社)

「読み聞かせ」のために大型にしている出版社がたくさんあり、この『ねずみくんのチョッキ』もそうです。内容は、お母さんが編んでくれたチョッキをきてねずみくんが出かけます。「いいチョッキだね、ちょっと見せてよ。」「うん。少しきついが似合うかな。」と、どんどん次の動物たちがチョッキを着ていくことで、チョッキが伸びてきます。とうとうゾウが着て、とんでもなく伸びてしまったチョッキにうなだれて帰るのですが・・。でも、ゾウがチョッキをブランコにしてねずみくんを乗せてあげるというところで終わります。これが本来の大きさです。これじゃ見えないという声があったのかわかりませんが、出版社が大型にしました。まず、開き方は逆なんです。右開きになったためか、文章が横書きになります。そして絵と文が右と左に1ページずつに書かれていたものが、絵が全面になりそして次に出てくる動物がのぞきに来ます。元の絵本では、のぞきになんか来ていないのです。大型にするときに内容まで変わっています。

これがいいかどうか判断するのは、使うわれわれです。私は多分使わない。『ねずみくんのチョッキ』を大型にしてまで子どもたちに見せてあげようとは思いません。このサイズで見せてあげられる人数のときに、見せてあげればいいと思います。ただ違う考えで、大きい方を選ぶという方もいらっしゃるかもしれません。が、わざわざ大型を見せなくても、普通のサイズでも、結構本は見えます。最初のサイズは、元々作家さんが、このサイズで子どもたちにと作って届けているものです。ぜひ、こういうところも比べていただくといいかなと思います。

読み方

〈下読み、間・スピード・余韻を大事に〉

下読みはきちんとして、多少文字が見えていれば読めるぐらいにしてください。もう読めないんだったら、早々に諦めます。他の本を選びましょう。終わった後は余韻を大事にしてください。終わった後に、「はい終わりです。帰ります」じゃなく、ほっとしたり、よかったという空気を感じる時もあるしその時間を大切にしてください。

〈見せ方〉

絵本の開きぐせは、新しい本ってなかなか開きにくいのできちんと両側からこうして癖をつけます。見せ方とか、読み方というところは、『読み聞かせわくわくハンドブック』(代田知子著 一声社)を見てください。かなり細かく「読み聞かせ」のノウハウが書かれています。定番としての本もいくつか載っています。

書評・参考書

・『子どもに定番絵本の読み聞かせを』(尾野三千代著 児童図書館研究会)・・・絵本の歴史的なところ基本書としてこの先学んだほうがいいと思われる本についても書いてあります。後ろに定番60冊があり参考になります。

・『子どもとシニアが元気になる絵本の読み聞かせガイド』(世代間交流プロジェクトリプリント・ネットワーク編集 ライフ出版) ・・・声の出し方、どうすればわかりやすく、滑舌よく言えるかなど、立ち位置、立ち方から写真入りで説明されています。

本を選ぶときに書評というものがあります。東京子ども図書館と子どもの本研究会など、母体の立ち位置の違いで微妙に違うので、たくさん選びました。

・『絵本の庭へ』(東京子ども図書館)

・『よみきかせのきほん』(東京子ども図書館)・・・どういう学年に読むといいのかに加えて、時間が書いてあります。

・『読み聞かせABC』(東京都)

・『えほん こどものための500冊、140冊』(日本子どもの本研究会絵本研究部)

・『どの本よもうかな?』(日本子どもの本研究会 国土社)

・『こんなに楽しい子どもの本』(まとりょーしょか メイツ出版)

・『絵本の本』(中村征子著 福音館書店)

・『絵本とは何か』(松居直著 日本エディタースクール出版部)

・『絵本の与え方』(渡辺茂男著 日本エディタースクール出版部)

・『えほんのせかい こどものせかい』(松岡享子著 日本エディタースクール出版部)

・『サンタクロースの部屋』(松岡享子著 こぐま社)

・『児童文学論』(リリアン・スミス著 岩波書店)

・『子どもの本評論集 絵本論』(瀬田貞二著 福音館書店)

・『読む力は生きる力』(脇明子著 岩波書店)

・『読み聞かせ この素晴らしい世界』(ジム・トレリース著 高文研)

・『絵本を語る』(マーシャ・ブラウン著 ブック・グローブ社)・・・絵本作家としての絵本の見方です。いろんな角度で自分自身も偏らないで本を選ぶことができると思います。

・『読書の発達心理学』(秋田喜代美著 国土社)・・・心理学の著者ですので、発達の世界から子どもの本を見ています。

質疑応答

質問:朝読書の際、絵本の中で、最後が悲しい結末になる場合はどうしたらいいでしょうか?

講師:小さい子には私はやめた方がいいとは思います。大きい子たちでしたら、『つるにょうぼう』(矢川 澄子再話 赤羽 末吉画 福音館書店)をぜひ皆さんもご覧になっていただきたいんです。このお話は、切ないんですが、五、六年生の子たちに紹介するとき「実はこれ、恋の話なんだよ」と紹介すると女の子なんかは興味を示します。つるの思いが、切々と文章から感じられて、いい話なので大きい子どもたちにはしています。

質問:あかずきんちゃんは最後おおかみのお腹を切って石を詰めたりしますが、このよううな本はどうでしょうか?

講師:昔話に関しては大丈夫です。悪い奴は排除されるのが昔話です。お腹を切っても血がダラダラ流れたとか、内臓が出ましたとかは書いてないのが昔話の基本です。白雪姫も、お母さんは焼いた靴をはかされて踊らされました。という最後です。悪い奴が野放しでは子どもは安心できません。悪いものは懲らしめられていくっていうのは昔話の世界です。