- ホーム

- ›

- REPORT-レポート

- ›

- 3/16 文学・歴史セミナー〈法華経と宮澤賢治〉江宮隆之氏

REPORT-レポート

3/16 文学・歴史セミナー〈法華経と宮澤賢治〉江宮隆之氏

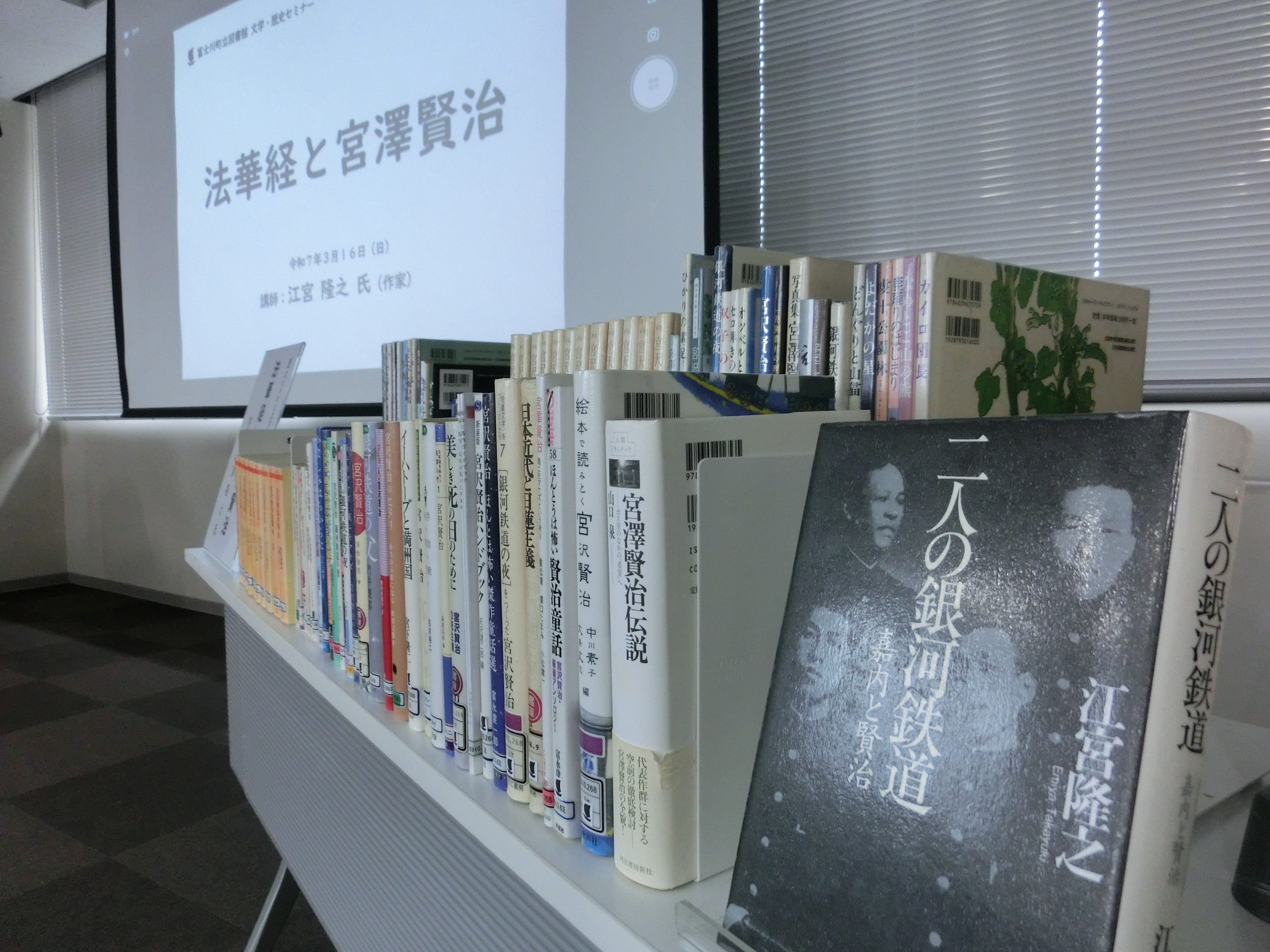

「文学・歴史セミナー」の第3弾が、3月16日(日)に開催されました。今年度最後の登壇は、前回に引き続き江宮隆之氏です。

江宮氏は『二人の銀河鉄道 嘉内と賢治』(河出書房新社)をご執筆されていることや、この峡南地域は日蓮宗のお膝元であることから、本講演会を開催しました。その一部をお届けします。

宮澤賢治作品の考察

宮澤賢治の作品を読んだことがあるという方は手を挙げてください。(多くの参加者が挙手) では、その作品が理解できた方がいらしたら手を挙げてください。(ほとんどの参加者が手を挙げず) これが宮澤賢治なのです。子どもの頃や、大人になってから読んだという方もいるでしょう。現在、小学校6年の教科書に『やまなし』が掲載されています。私の娘が小学生の頃に「“クラムボン”って何だろうね」と、会話をした覚えがあります。なぜ『やまなし』が採用されているか未だにわかりません。大抵の方が宮澤賢治の作品を読んでいると手を挙げましたが、理解している方は、ほぼいませんでした。わかりやすそうに見えてわからない、これが宮澤賢治の特色です。

そこで、宮沢賢治の作品を理解するには、補助線(*)を引けばいいのではないかと私は考えました。宮澤賢治に補助線を引くとしたらと考えたとき、出てきた答えは、法華経と親友の保阪嘉内でした。今日は、宮澤賢治の作品に法華経と保阪嘉内という補助線を2本引くことで、その内容を深く理解できるのではないかという話をしていきたいと思います。

*補助線…数学の幾何の問題を解く際、線を引くことで手掛かりを得られたり、新たな関係性を見つけやすくしたりする線のこと

法華経と宮澤賢治に関する取り組み

今から十数年前、身延町立図書館で、法華経と宮澤賢治についての勉強会が開催され、地元身延町から20名、日蓮宗の方も参加され、物語の中に法華経のどのようなことが反映されているかなどを学びました。勉強会終了後には、賢治が日蓮宗、法華経とこんなに深い関係があるとは知らなかった、という声がありました。法華経が、宮澤賢治の中でもっと意識されていいのではないかと言われてきたのは、おそらくここ十数年ではないかと思います。

それでも、宮澤賢治研究者たちは、宮澤賢治の世界は、日蓮宗、法華経に影響を受けているかも知れないが、それは日蓮宗だけではなく、キリスト教も浄土真宗も、いろんな影響を受けていると考え、日蓮宗とのつながりを否定したがります。法華経に影響された文学を宮澤賢治ほどの偉人が書くはずがないと頭から思い込み、法華経の部分を取り去って説明しようとする、だから理解しにくいのです。法華経が土台にあるということが分かれば、宮澤賢治の文学は理解しやすくなります。

宮澤賢治と法華経の出会い

宮澤賢治は、岩手県花巻の裕福な家に生まれました。家の商売である古着屋兼質屋は、地域の農民を相手にしていました。賢治の性格を考えると、人々を踏み台にして食べている自分たちに葛藤を抱き、耐えられなかったのではないかと思います。賢治の風貌も写真からもわかるように、すごく優しい顔をしています。賢治の父親は浄土真宗の熱心な信者で、賢治も、子供の頃から浄土真宗の教えを中心に、仏教を身につけていました。

1914(大正3)年、18歳の時、店番をしていた賢治は、島地大等という仏教学者の『漢和対照妙法蓮華経』という法華経の本に出会います。賢治は後に、体が震えるほどの驚きと喜びを感じたと、その本を読んだときのことを言っています。その瞬間から、賢治は法華経の信者となっていきます。賢治は、浄土真宗の親鸞上人が、自己の救済と極楽浄土での幸福を説くのに対し、法華経の日蓮上人の教えは、自分より他人、衆生の救済と、この世での仏国土の世界の実現を重視したものだと理解します。日蓮上人の教えを知った賢治は、家が浄土真宗にも関わらず、法華経に傾倒し、その後もずっと法華経の勉強をしていきます。

生前、賢治は父、政次郎に改宗を迫りましたが、改宗することはありませんでした。しかし賢治が亡くなった、十数年後の1951(昭和26)年、政次郎は賢治と妹のトシのため宮澤家を挙げて改宗し、その年の7月には、賢治の墓所と菩提寺を花巻市の日蓮宗身照寺に移します。父、政次郎は、息子賢治の想いに応えたのです。

国柱会への入会

1920(大正6)年、24歳の時、賢治は東京にある国柱会に入会しました。国柱会とは、日蓮上人の三誓のひとつ「我、国の柱とならん」という言葉に由来し、1884(明治17)年に田中智学によって創立されました。日蓮上人の教えをそれぞれ自分の職業を通じて広めていくのが国柱会です。賢治は、法華経の教えをわかりやすい形で書き、それを多くの人に読んでもらうことで国柱会に尽くそうと、童話を書くことに本格的に取り組んでいきます。

1933(昭和8)年9月21日に賢治は37歳で亡くなります。亡くなる前、父が賢治に何か言い残すことがあるかと聞いたとき、賢治は「法華経を千部印刷して、私の知り合いに配ってください」と頼みました。父、政次郎は直ぐに千部作り、配りました。その中のひとりに、石原莞爾がいました。石原莞爾は満州事変を行い、満州国をつくった中心人物です。石原莞爾も法華経の信者で二人はほぼ同時期に国柱会に入っていました。満州国で、法華経を広め、それを世界平和に結びつけようとしたのが石原莞爾。童話や詩の世界で、法華経を広めようとしたのが、宮澤賢治でした。

その国柱会に有名な言葉が二つあります。一つは「八紘一宇」。田中智学が日本書記からとった言葉の造語で、「法華経の下に世界は一つになって幸せな世界を作ろうではないか」言い換えると「地球は一家人類皆兄弟」という意味ですが、戦争中は日本国民を一つにまとめて戦争を追行するために使われました。そしてもう一つが「世界全体が幸せにならないうちは個人の幸せはありえない」という言葉です。賢治はこの言葉を国柱会で教えられ使いましたが、この言葉が独り歩きをし、こういう言葉を言った宮澤賢治は世界最高の道徳の人だということになってしまいます。賢治は法華経を中心に世界全体を幸せにしようという想いがあったからこそ使った言葉であったのに、そこを理解せず、宗教的、法華経的なものを取り払い、その言葉だけを見て、宮澤賢治があたかも素晴らしいとみんなが持ち上げるようになります。誤解が誤解を生み、宮澤賢治という人を勝手に素晴らしい人に祭り上げたのは、その後の学者や宮澤賢治研究家たちだったのではないかと私は思います。

宮澤賢治と友人たち

賢治が盛岡高等農林学校のとき、三人の仲間ができます。後に心の友になる保阪嘉内、そして河本義行と小菅健吉です。1917(大正6)年にはこの四人が中心になり『アザリア』という文芸同人誌を創刊しています。賢治はこの同人誌に『旅人のはなし』という短編を書いています。この話には過去現在未来にわたって人々を救い続ける旅人が登場しますが、旅人というのは仏、お釈迦様のことを表していると考えられ、この頃から賢治の中に法華経を中心にした物語を作ろうという意識があったとことがうかがえます。

宮澤賢治作品における法華経の影響

賢治の作品には自己犠牲が多く出てきます。『グスコーブドリの伝記』では、冷害で稲が実らず、農民が困っていました。そこで、近くにある火山を爆発させ、地球の温度を上げて温暖化にすることを考えます。誰がその火山に行き、爆発させるかとなったとき、グスコーブドリが自らその役を負います。人々のために尽くしたグスコーブドリは素晴らしいのですが、そこには人々を幸せにするため、自分を犠牲にする薬王菩薩という存在があったのです。

賢治の作品には法華経の中の自己犠牲の話が幾つかありますが、これは自己犠牲こそが人々を救い、幸せにする道のひとつだと法華経に書いてあるからです。賢治の作品における自己犠牲は、法華経の教えと深く結びついています。これらのことを頭に入れながら『グスコーブドリの伝記』を読むと理解できます。『よだかの星』では、〈よだか〉という醜い鳥が、いじめられます。今まで自分が小さな虫たちを食ってきた、俺にも罪があった、だから俺もいじめられた。いじめることをやめればいいんだと考えたよだかは、小さな虫たちを食べることもやめ、空に向かって飛んでいき、命を失った瞬間、星になります。これも自己犠牲、法華経の世界を意識しながら読んでいくと理解できます。賢治は小説、童話を100篇書いたと言われています。そのうちの90篇は、今言った法華経に裏打ちされた童話だと考えられます。

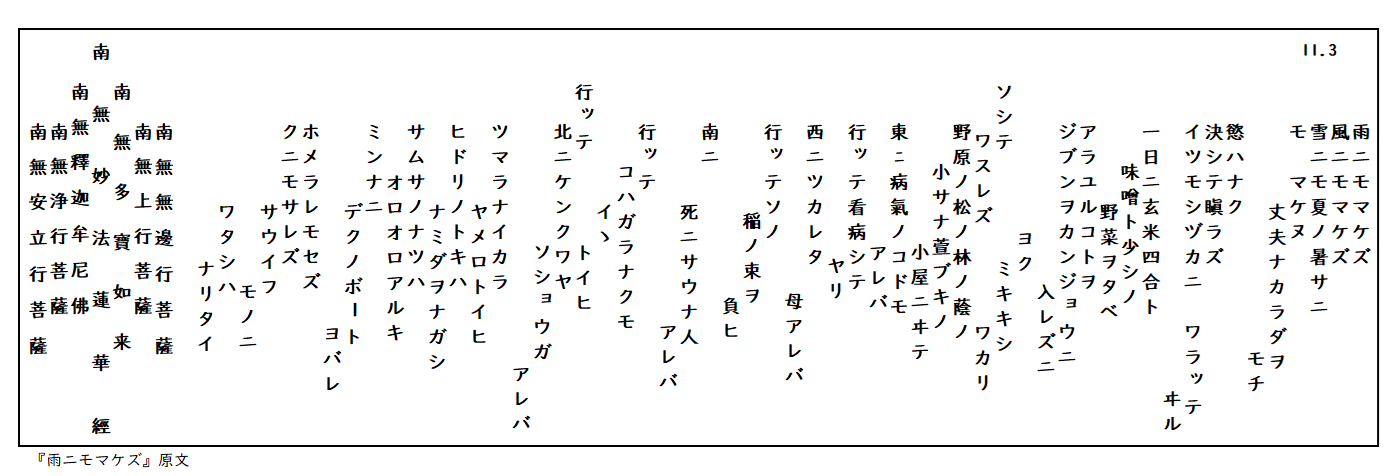

雨ニモマケズ手帳

賢治は、亡くなる2年前の1931(昭和6)年、『雨ニモマケズ』を書きます。これは、賢治が手帳に書いたものです。この復刻手帳は、宮澤賢治記念館で購入しました。手帳ですので自分に対しての覚書を沢山書いています。1ページ目は法華経のこと、〈昭和6年9月20日に東京へ行きました〉というメモがあり、その次には、〈南無妙法蓮華経〉を真ん中において、〈南無浄行菩薩〉などが書いてあります。5、6ページには、〈快楽もほしからず 名もほしからず、いまはただ下賤の廃躯を法華経に捧げ奉りて〉と、病気の身体だけれども、法華経に捧げますと書いてあり、そして8ページ目から突然、タイトルも何もなく、『雨ニモマケズ』が出てきます。文中の7行目の〈イカラズ〉は、〈怒ラズ〉という字ではなく〈瞋ラズ〉です。この字は、他人を怒るのではなく、自分に対し、意のものにならないことに腹が立つ〈瞋る〉で、仏教用語です。そして、最後のページに〈南無妙法蓮華経〉を中心に〈南無多賓如来 南無釋迦牟尼佛〉が入り、6人の仏様の名前が書いてあります。ここまでが、「雨ニモマケズ手帳」なんです。

『雨ニモマケズ』というのは、そういうものに私はなりたい、何になりたいかというと、南無妙法蓮華経のこの行者、菩薩のような人になりたいと書いてあるんです。これが「雨ニモマケズ手帳」の本当の姿です。賢治が亡くなった後、この『雨ニモマケズ』が草野心平や高村光太郎たちによって発見されます。賢治が亡くなった後、『雨ニモマケズ』は学者たちの都合のいいように解釈され利用されました。戦時中には『雨ニモマケズ』は軍部に利用され、国民が玄米4合とはとても食べられないから、玄米3合にし、国民に読ませました。これを書いたときの賢治の気持ちなど推し量ることもせず、文学者や軍部の都合のいいように使われました。この『雨ニモマケズ』はそういう意味で、非常にかわいそうな扱いをされました。

『雨ニモマケズ』、これを私は詩とは言いません、覚書です。これは、賢治が自分の生き方、そしてこれから死に向かっていくそのとき、法華経の行者として死んでいこうとするメモ書きであり、覚書なんです。このでくのぼうこそが、賢治が目指した常不軽菩薩でした。菩薩というのは、朝起きてから夜寝るまで、会う人ごとに手を合わせ、南無妙法蓮華経の挨拶をする人のことです。「人は暴力を振るっても何をしても、心には仏様が棲んでいる。私はあなたではなく、あなたの心の中にいる仏に挨拶をしている。」と言い通します。その男の前にお釈迦様が現れ、お前の姿こそ今の私だと、常不軽菩薩という名を授け、菩薩にします。その男は天に行き、菩薩として人々を救う役割を果たす、これが常不軽菩薩です。だから、手帳の中で、賢治が〈デクノボートヨバレ〉と言ったのは、自分は常不軽菩薩の心で生きたいということなんです。賢治の作品の中には、この常不軽菩薩によく似た主人公が多く出てきます。賢治の法華経の中の理想が常不軽菩薩=デクノボーであったということを頭に入れて読んでみてください。

“ヒドリ論争”というのがあります。『雨ニモマケズ』の中に〈ヒドリノトキハ ナミダヲナガシ〉の〈ヒドリ〉について、いまだに新聞社の岩手日報、地元の人たちがそれぞれの解釈をし、決着はついていません。例えば東北弁では一人(ヒトリ)をヒドリと言います。文学者の中には、〈東ニ〉〈西ニ〉、これは全て対称を成している言葉なので、〈ヒドリ〉の前が、〈サムサノナツハオロオロアルキ〉なので、寒さの夏に対し、日照り(ヒデリ)なんだという意見もあります。地元では、暑い夏で涙が出るくらい反射がひどいことを「ヒデリマゲ」と呼び、更に、田畑が日照りや干ばつで耕作できず、お金がないから日雇いに行くことを「ヒドリに行く」と言っていたのだから、ヒドリでいいという意見もあります。

この〈ヒドリ〉だけでも幾つもの意見があるにもかかわらず、ヒドリをヒデリにすること、一文字でも変えてしまうのはその意味合いがなくなってしまうと思います。そして『雨ニモマケズ』を取り上げるのであれば、最後の南無妙法蓮華経という表記まで入れるべきだと私は思います。

法華経では、教えやお経を記したものを所持することで、どこにいても日蓮宗の宗徒という証になる、そういう意味合いで賢治は手帳に書いたということです。

童話にみられる法華経

宮澤賢治の作品に見る法華経とは、どんなものがあるか見ていきます。

『どんぐりと山猫』は、書籍『注文の多い料理店』の中で一番初めに出てくる作品です。一郎は、山猫からおかしな葉書を受け取ります。そこで「どんぐりの中で一番素晴らしいと思うのは誰か」と問われます。一郎は、「一番ばかで、めちゃくちゃで、まるでなっていないのが一番偉い」と答えます。これはデクノボーのことで、賢治の童話は、このデクノボーから始まっています。

『めくらぶどうと虹』という作品では、〈めくらぶどう〉は、実がならない野のぶどうのことですが、物語の中で、いろんなことを悲しみます。それに対して〈虹〉は、「私なんか数秒だけしかこの世にいられない、あなたなんかこの世に生きていられるだけいいじゃない」と話します。

賢治の童話では、山・水・草・木・人間・動物・魚・鳥ばかりでなく、虹や星、風や太陽、雲、自然まで、全てが登場します。これは天台宗にある全てのもの、自然も何もかも成仏できる存在という考えの天台本覚であり、これは日蓮の法華経の中心になっている教えです。これを賢治は自分の作品の中で表そうとするから、物語の中に普通では考えられない会話が行われるのです。

『なめとこ山の熊』は、熊を殺して生活している漁師が、最終的にはその熊に自分の体を与えるという物語です。これは完全に自己犠牲や薬王菩薩の話です。 『雁の童子』『龍と詩人』『二十六夜』『四又の百合』、これらは法華経の世界をそのまま文章にしてあり、中でも〈如来寿量品〉という法華経の言葉が出てくるのが『光の素足』で、これは法華経そのものの世界を表しています。『セロ弾きのゴーシュ』の童話の中で表現されている〈我慢〉という言葉は、一般的な我慢ではなく、法華経の中の〈我慢〉です。音楽が弾ける俺は偉いんだという心は慢心であり、法華経では我の慢として戒めています。ゴーシュは三毛猫とカッコウ、狸の子、野ネズミの親子から音楽の真髄を教えられ、初めて音楽が弾けるようになります。これは我慢を知り、動物たちに学ぶ姿勢を教えられ、ちゃんとした人間になっていくという話です。

『虔十公園林』は、虔十という少し頭の弱い男の話です。虔十は両親に頼んで杉の苗木を数千本もらい、植えていきます。隣のお百姓さんからは、こんなところに植えられたら、うちの畑が駄目になるといじめられます。それでも植え続け、数千本の杉の木が林、そして森になります。隣にあった小学校の卒業生が16年後、アメリカから博士になって帰ってくるとその杉の森を見て、あの公園こそ大事だと言い、虔十の名をつけ虔十公園林ができます。木を植える仕事がいかに大事かということと同時に、コツコツやる人は、馬鹿ではなく大事なことだと教えています。この話は『白磁の人』で描いた、浅川巧が朝鮮で木を植え、朝鮮の山を緑にした話と通じるものがあります。

木を植えるという話は外国でも幾つかの小説に描かれています。植えた木は数十年経たなければ大きくならず、自分では植えた木の成長を見ることはできない、それでも植え続けることの大事さを教えています。賢治はそれを『虔十公園林』で見事に表現しています。

保阪嘉内と法華経列車

保阪嘉内は、駒井村、現在の韮崎市に生まれ、甲府中学に通っていました。賢治と同じ年です。父は地主でした。1910(明治43)年8月20日、嘉内は、白根三山の上に尾を引き、北岳の方に飛んでいくハレー彗星のスケッチをしています。後に、このスケッチが天文学上で貴重な資料だと認められ、1992(平成4)年に発見された小惑星14447に、その数十年後になりますが、2004(平成16)年4月にローマ字で〈Hosakakanai〉と命名されました。嘉内のスケッチが100年以上経って評価されたということです。短歌も詠み、戦時中は軍隊に行き、山梨日日新聞の記者にもなりました。記者になったときには、丁度、木食が発見され、木食関係の連載を書いているはずです。柳宗悦からもらった幾つかのものが嘉内の家にはあります。

こんな才能をもっていたのが保阪嘉内という人です。賢治が亡くなった3年半後の41歳のとき胃癌で亡くなります。亡くなる間際には、「人は皆、こうして自然に還っていくのだ」と家族に言い残しています。とてもかっこよく思います。この嘉内が天文のことを賢治に教えました。そして、地主の家でしたので、農村を花園にする、花園の農村という考え方を嘉内は持っていて、賢治に教えました。賢治は嘉内から学び、後に羅須地人協会を作るなどの活動をしていきます。賢治に一番影響を与えたのが、嘉内でした。二人は盛岡高等農林学校で同級生となります。岩手山に登り、同じ思いでどこまでも一緒に歩いていこうと、誓い合いました。それが賢治の作品の中にみられます。

『銀河鉄道の夜』の中でジョバンニはカムパネルラに、「二人でどこまでも一緒に行こうね」と言う場面があります。このジョバンニとカムパネルラは、一体誰をモデルにしているのかという論争があります。文学者のほとんどは賢治と妹のトシだといいますが、兄弟ではないんです。賢治は、例えば『双子の星』にはポンセとチュンセという男と女の兄弟が出てきますが、兄弟の場合はちゃんと男と女の兄弟として主人公にしています。”銀河鉄道の夜”は同じ学校で学ぶ同級生で、男同士、賢治と嘉内なんです。

賢治は嘉内にも法華経を信じて欲しいと誘います。嘉内も一時期は心が揺れますが、いろいろな宗教を知ることが大事で、一つの宗教だけで生きなくてもいいではないかという考えを持ち、そういう生き方をしました。賢治より物事を突き離して見える人でした。それでも賢治は二人で同じ思いで生きてくれると思い何度もラブコールを送ります。嘉内と賢治は本当に心の友、そしてともに法華経の道を歩きたいと願った唯一の友人でした。賢治が嘉内に送った73通の手紙があり、その手紙をもとにして、菅原千恵子さんが大学時代に書いた著書に『宮沢賢治の青春、ただ一人の友、保阪嘉内を巡って』があります。文庫本にもなっていて、とてもいい本です。これを読むと、賢治がいかに嘉内を法華経の信仰の道に進めようと努力したかということが書いてあります。残念なことに嘉内が賢治に送った手紙は残っていません。

この『銀河鉄道の夜』を私は、〈法華経列車〉と呼んでいます。何故かというと、賢治は自分が信じる法華経、国柱会を巡って、嘉内と意見が合いませんでした。法華経列車にジョバンニ(賢治)とカムパネルラ(嘉内)は一緒に乗っていたはずなのに、カムパネルラは途中ですっといなくなります。ジョバンニの思いに反して、カムパネルラが法華経を拒否したから、法華経列車から降りるんです。

1918(大正7)年、嘉内は盛岡高等農林学校を退学になります。それは、丁度ロシア革命の後で、今こそ革命のときだ、ニヒリズムをやろうということを文芸同人誌『アザリア』に書いたことが、学校の逆鱗に触れたためです。その後、嘉内の母が亡くなります。『銀河鉄道の夜』の中で、カムパネルラが窓の外を見ながら突然、「おっかさんは僕を許してくれるだろうか」というセリフがあります。カムパネルラが嘉内、ジョバンニが賢治だと例えると、退学になり、悲しい思いのまま母親を死なせてしまった嘉内の悲しみがここに見られ、セリフが理解できます。

また、話の中で、車掌が銀河鉄道の切符を見に来たとき、カムパネルラは灰色の紙切れを見せ、ジョバンニはポケットから、葉書ほどの大きさの緑色の紙切れを見せます。そこには何かわからない字が書いてあります。それを見た車掌は、途端に姿勢を正してボタンを留めて恭しく受け取っている。隣で見ていた鳥捕りは、覗き込んで「すごい切符を持っていますね、これを持っていたら銀河鉄道の終わりどころか、天上界でも、どこへでも行けます」と言います。その切符は何かというと、日蓮曼荼羅以外に考えられないんです。国柱会の会報〈天業民法〉は緑色で、緑色は日蓮主義の色です。何故、賢治が曼荼羅を持っているかというと、国柱会に入会したときに与えられていて、賢治はそれをいつも持っていて拝んでいたから、日蓮曼荼羅が切符として出てくるんです。

『銀河鉄道の夜』は4回書き直されており、今、私たちが読んでいるのは4回目のものです。物語の終盤、ジョバンニは全てが夢だったと気づきます。町に戻ったジョバンニはカムパネルラが人を助けようと川に飛び込み、帰ってこないことを知り、物語は終わります。賢治の亡くなる2ヶ月前の1933(昭和8)年7月に、文芸同人誌『アザリア』の仲間の河本義行が亡くなっています。彼は高校の体育教師をしていて、海で生徒を泳がせていたとき、溺れた一人の生徒を助けるため溺死しました。賢治がこのことを知り、4回目の書き換えをしていたとすると、突然カムパネルラが溺死する意味合いとして、河本義行という親友の死をここへもってくることも理解できます。

このように、賢治の作品というのは自分と自分の周辺、そして法華経が常に頭にありながら創作していたということがわかります。

ジョバンニとカムパネルラという名前が出てきますが、実はこの二つは一人の人物の名前です。15,16世紀のイタリアにトマソ・カンパネルラという思想家がいました。幼名がジョバン・ドメーニコ・カンパネルラといい、一人の名前からとったとも考えられます。こんな仕掛けを見ていくと、賢治という人は、物事を知っていたし、物語をつくる才能もある人だったと言えます。

賢治の一面

賢治はサラリーマンとして3回働いています。学校教師、その後、羅須地人会という農業を進める会をつくります。〈羅須地人協会〉というのは、〈羅須〉は〈修羅〉を逆さにした言葉です。〈修羅〉は人々と争う存在、〈羅須〉はその反対だから、人々の幸せを求める、ということで羅須地人協会です。晩年に取り組んだのは、東北砕石工場です。宮沢賢治は「石っこ賢さん」と呼ばれるくらい石が専門でした。しかしサラリーマンは自分に向かないということで、物を書く方に戻っていきます。

風貌から見ると、女性には縁がなかったのではないかという人もいますが、全く違います。賢治は、体が弱く肺病だとわかったことで、結婚はしたくてもできなかったとも考えられています。でもこんな記録があります。

賢治のところに高瀬露という小学校の女性教諭が、法華経を信仰する人で、賢治にぜひ教えて欲しいと足しげく訪ねて来ていました。高瀬露には許婚者もいましたが、許婚者を振って賢治に言い寄りました。最終的に賢治は、「私は一人一人について特別な愛というようなものは持ちませんし、持ちたくもありません。そういう愛を持つものは、結局自分の子供だけは大切という当たり前のことになるから、そういうことはしたくありません」というようなことを言って、居留守などを使い、彼女を遠ざけます。もう一人、岩手県水沢市の生まれの伊藤チヱという女性がいました。賢治は、「もし僕が結婚するとしたらああいう人だろうな」と言っており、人の紹介で知り合い、3年の歳月を経て結婚話が具体的に持ち上がったけれども、結局立ち消えになったという話が残っています。

その話によると、賢治の好きだったタイプは、小麦色の肌で、むっちりと太い、顔がはっきりと知性的で、しかも朗らかというよりは、妙ばかりに美しい人で、それが伊藤チヱさんだったそうです。二人の女性の存在が、賢治にはあったということも言っておきたいと思います。

石橋湛山とのかかわり

もうひとつ、先月の歴史セミナーでは石橋湛山の話をしましたが、石橋湛山と賢治は歳が10歳ほど違います。賢治には満州事変のとき、満州に派遣された伊藤与蔵という知人がいました。賢治は手紙に、満州事変に参加している方々が何とか羨ましく感じることもあるのですと書いています。このとき、石橋湛山ははっきり、小日本主義を唱え、そういうことをしてはいけないと言っています。ここに石橋湛山と宮澤賢治の差があるということを指摘する人がいますが、石橋湛山と比べる必要はないと思います。このとき石橋湛山は、小日本主義の意識を持っていました。賢治はそうではなく、法華経を中心にした世界が一家になる、それが一番大事だということを思っていたからこういう言葉になっていきました。全ての人の本当の幸せを求めるという夢は、賢治の場合純粋であり、汚れがなかったからこそ、こういう言葉が出てきたのだと思います。

賢治と和歌

賢治がいかに法華経の人であったかということを示す歌があります。〈病(いたつき)のゆゑにも朽ちんいのちなり みのりに棄てばうれしからまし〉という歌です。このとおりに読むと、「私は病気の体で、もうすぐ死んでいきます。秋の田畑の実りの中で自分の命を捨てていく、こんなに嬉しいことはない」となります。賢治という人は、常に農民のことを考え、人々の幸せを思いながら、亡くなっていったというのが、賢治研究者や文学者の解釈でした。ところが、賢治研究者の中で特に法華経との繋がりを言った地元の佐藤寛氏は、日蓮上人の〈立ち渡る身のうき雲も晴ぬべし たえぬ御法(みのり)の鷲の山嵐〉という歌を挙げ、〈たえぬ御法〉が法華経のことをいうように、賢治の〈みのり〉も法華経のことを詠っていると言っています。賢治は18歳から亡くなるまでの間、ずっと法華経の世界に生きた人です。法華経ゆえに書いたのです。多くの文書、詩、童話を書いたその人が亡くなるとき、〈みのり〉という言葉をつかったら、それは〈みのり〉だから田畑の実りにも掛けてありますが、本当に言いたかったのは、法華経の中で、自分の命がなくなっていくという、こんなに嬉しいことはないと言っているのです。

そしてもう一つ、〈塵点の 劫をし過ぎていましこの 妙のみ法にあひまつりしを〉という歌があります。これは〈雨ニモマケズ手帳〉の鉛筆挿しにあった紙切れに書いてあった歌です。これは、数百億年という長い年月を過ぎていても、今ここに、南無妙法蓮華経という法華経に逢うことができた、こんな喜びはないということを詠んだ歌です。これは賢治の法華経について詠んだ一番有名な歌です。

そしてこの賢治自身の文と想いを身延山に伝え残そうと、身延山久遠寺の山門を入ったすぐ右手に歌碑が建てられました。賢治が一番望み、生きているうちに、来たくて来られなかった身延山の山門に賢治は法華経の行者として永久に残りました。

これを見てもわかるとおり、今日の話は〈法華経と宮澤賢治〉という話でしたが、決して無理に法華経に賢治を引き込むのではなく、賢治の一生はまさに法華経に左右された、そして法華経と共にあったということ。そして『銀河鉄道の夜』を私は〈法華経列車〉と呼ぶくらい、賢治の作品は法華経に裏打ちされたものです。この法華経と日蓮主義、そして保阪嘉内という二本の補助線を引いて、もう一度、賢治の作品を読んでみてください。そうすると、これもそうなのか、これもそうなのかとわかると思います。こうして宮澤賢治の作品の理解が深まると、改めて宮澤賢治が素晴らしい文学者だということを感じることができると思います。

御静聴ありがとうございました。